AIに興味があるけど、「機械学習」と「ディープラーニング」の違いがよくわからない…… そんな方に向けて、図解を交えながら仕組み・特徴・使い分けをやさしく紹介いたします。自分が求めている学習内容はどちらか、この記事を通して考えることができます。

そもそも「機械学習」と「ディープラーニング」はどう違う?3つの視点で比較

まず「機械学習」と「ディープラーニング」の違いを理解するため、仕組み・自動化・コスト面に注目して、混同されがちな両者を整理していきましょう。

定義と仕組みの違い|どちらもAIの一部だが構造が異なる

機械学習とディープラーニングは、どちらも人工知能(AI)技術に含まれますが、内部の仕組みが異なります。機械学習では、人間があらかじめ「特徴量」と呼ばれる入力情報を設計し、それに基づいてモデルがパターンを学習します。

一方のディープラーニングは、特徴量の設計をせずとも、膨大なデータから重要な特徴を自動で抽出・学習できる点が大きな違いです。つまり、機械学習は「人の手で準備した情報を使って学ぶ」仕組み、ディープラーニングは「情報の意味を自分で見つけて学ぶ」仕組みなのです。

特徴量の取り扱いと自動化レベルが大きな違い

特徴量の扱い方や自動化の度合いも両者の違いです。機械学習では、何を学習に使うかを人が設計するため、ドメイン知識(業界やデータへの理解)が必要になります。たとえば、売上予測で「曜日」や「天気」を使うかどうかは人間が判断します。

一方、ディープラーニングでは、入力データそのものから意味のある特徴を自動で学習してくれるため特徴量の設計が不要です。画像や音声のような複雑なデータを扱う場面では、ディープラーニングの自動化能力が非常に有効です。

求められるデータ量と計算コストの違い

ディープラーニングは、正確なモデルを作るために大量のデータと高い計算性能を必要とします。たとえば、画像分類や音声認識では何万枚・何時間ものデータが求められ、GPUなどの専用ハードウェアが必要になることもあります。

一方、機械学習は比較的小さなデータでも活用でき、一般的なパソコンでも十分に学習・予測が可能です。リソースに制限のある中小企業などでは、機械学習のほうが導入しやすいというメリットがあります。

2つの技術に共通する特徴と混同されやすい理由

機械学習とディープラーニングは構造に違いがある一方で、どちらも人工知能の一部です。そのため言葉の使われ方によって混乱しやすく、正確な理解が求められます。よくある誤解の原因を整理していきましょう。

どちらも人工知能(AI)の一部であること

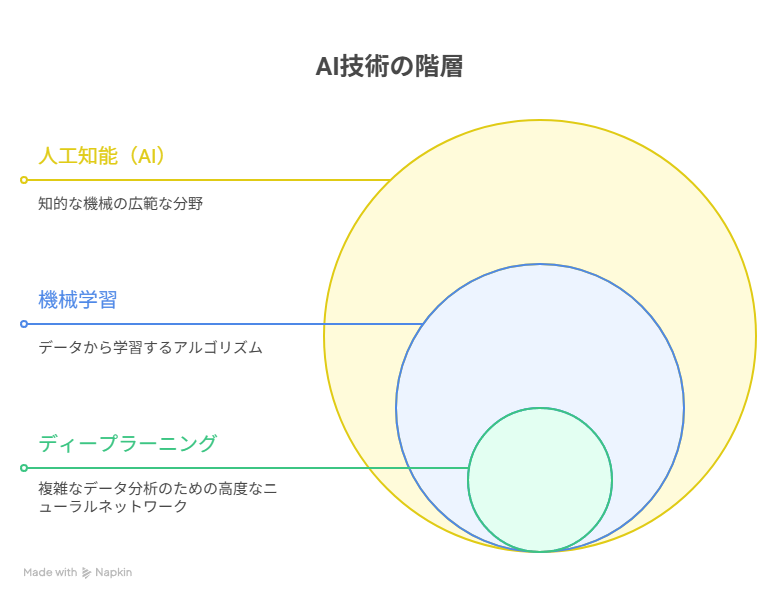

人工知能(AI)は「人間の知的作業を模倣する技術」の総称です。この中に「機械学習」が含まれ、さらにその一部として「ディープラーニング」が存在します。つまり、両者は同じAIという枠の中にあり、目的や用途が異なるだけで対立関係ではありません。この階層構造を理解することで、用語を正確に使い分けやすくなります。

「ニューラルネットワーク」という言葉が混乱を招く理由

「ニューラルネットワーク」は、機械学習でもディープラーニングでも使われる基本的なモデルの一つです。ただし、機械学習では浅い構造のシンプルなネットワークが使われるのに対し、ディープラーニングでは何層にも重なった深い構造(ディープ)が使われます。どちらも「ニューラルネットワークを使っている」と言えてしまうことが初心者に混乱を招く原因になります。言葉では同じでも、構造と機能は大きく異なる点に注意が必要です。

「AI」「機械学習」「ディープラーニング」の関係性を図解で整理

3つの技術は以下のような入れ子構造で表現されます。

この図をイメージしておくと、各技術の位置づけが明確になり、専門用語の混乱も少なくなります。

初心者でもわかる!代表的な活用例で学ぶ使い分け

機械学習とディープラーニングはどちらも活用範囲が広いですが、得意なタスクには違いがあります。具体的な事例をとおしてそれぞれの使いどころを整理していきましょう。

機械学習が得意なタスク|予測・分類・異常検知

機械学習は、比較的整理されたデータに対して高い精度で予測や分類を行うのが得意です。たとえば、以下のようなビジネスシーンで活用されています。

- 売上や需要の予測

- 顧客属性に基づく分類(マーケティング)

- 設備や取引の異常検知(故障・不正検出)

こうしたタスクでは、特徴量を設計しやすく導入のハードルも低いため、多くの業種で導入が進んでいます。

ディープラーニングが活躍する分野|画像・音声・自然言語処理

ディープラーニングは、人間に近い認識処理を自動で行えるため、非構造データの処理が得意です。代表的な分野は以下のとおりです。

- 顔認識や物体検出などの画像処理

- 音声入力の自動文字起こし(音声認識)

- AIチャットボットや機械翻訳(自然言語処理)

これらの領域では、手作業で特徴を定義するのが難しく大量のデータを扱う必要があるため、ディープラーニングが最適です。

実務での適用イメージ|ビジネス導入時の比較視点

どちらの技術を導入すべきかは、課題の種類やコスト、データの性質によって異なります。たとえば、Excelや業務システムに蓄積された数値データを分析するなら機械学習、監視カメラ映像や顧客の発話を分析するならディープラーニングが向いています。また、ディープラーニングは計算リソースや開発コストが高くなる傾向があるため、小規模なプロジェクトでは機械学習が選ばれるケースも多いです。

これから学ぶなら?機械学習とディープラーニングの始め方

学習を始めるうえで迷いやすいのが「何から手をつければいいのか」という点です。どうすれば挫折を防ぎながら実力を伸ばせるのか、学習方法を具体的に考えていきましょう。

初心者におすすめの学習ステップと教材選び

はじめに取り組むとよいのは、Pythonの文法や構文といった基本スキルです。Pythonは機械学習・ディープラーニングの実装に広く使われており、土台となる言語です。次に、NumPyやPandasなどのライブラリを使ってデータ処理に慣れたうえで、機械学習の基本アルゴリズム(回帰・分類・クラスタリング)を学ぶとスムーズです。

教材は「GoogleのMachine Learning Crash Course」や、初学者向けに評判の高い書籍『ゼロから作るDeep Learning』などが定番で、実践形式の学びに適しています。

独学で進めるときの注意点と挫折ポイント

独学でつまずきやすいのは、「数式の壁」「全体像の見えなさ」「手を動かさない学習」の3点です。難しい数式に早くから触れると理解が追いつかず、学習意欲が下がってしまいます。また、ゴールや学習順序が不明確なまま進めると、理解がバラバラになりがちです。挫折を防ぐには、動くコードを真似る→意味を調べる→復習する、というサイクルを意識し、YouTubeやUdemyなどの動画教材も併用するとよいでしょう。

学習の順番で失敗しないための3つのアドバイス

順番を意識するだけで、学習効率は大きく変わります。次の3つのステップを押さえましょう。

- まずはPythonを習得:ライブラリ操作・コード記述に慣れることが第一です。

- 機械学習を先に学ぶ:理論がシンプルで、ディープラーニングの土台になります。

- 実データを使った演習を早めに取り入れる:体感的な理解が深まり、記憶に残りやすくなります。

これらを意識するだけで、無駄なく効果的なスキル習得が可能になります。

まとめ|「違いがわかる」とAIの全体像が一気に見えてくる

AIの世界は用語が多く複雑に見えますが、構造をひとつひとつ整理することで理解が一気に進みます。最後に重要なポイントを振り返り、自分に合った一歩を踏み出しましょう。

機械学習とディープラーニングの違いとは?

- 機械学習は人が特徴量を設計し、比較的少量のデータで動作可能

- ディープラーニングは特徴量を自動抽出し、大量のデータと高性能計算が必要

- 両者はAIの中で階層構造をなしており、役割は補完的

- 活用例は、機械学習=予測・分類、ディープラーニング=画像・音声処理が中心

- 学習はPython → 機械学習 → ディープラーニングの順が挫折しにくい

自分に合った学習の方向性を見つけよう

AI技術を学ぶ際は、自分の興味やキャリア目標に合った分野から始めるのが成功の近道となります。たとえば、業務改善に興味があるなら機械学習、画像や自然言語を扱いたいならディープラーニングが適しています。焦らず段階を踏んで、自分の目的に合った方向で学習を継続していきましょう。